Quando penso a Mozart a Wagner o a Debussy, evoco nella mia mente opere precise, collocate in una prospettiva di valori e di interessi che mi sono propri. Quando penso a Bach, invece, non mi sento indotto a porre le singole sue opere in una prospettiva cronologica lineare e sembra acquistare un valore simbolico il fatto che il catalogo ufficiale dell'opera bachiana (BWV, Bach Werke Verzeichnis) appaia talvolta in conflitto col calendario. Tendo a pensare a Bach come nozione, come entelechia, come organismo della mente i cui caratteri globali paiono trascendere le sue proprietà locali. Bach come idea, per ragioni che in parte ancora mi sfuggono, non si lascia illustrare completamente dalle sue opere né lo si può collocare completamente in esse. La dimensione Bach mi appare talvolta come una intricata proiezione al pantografo delle strutture autoriflessive delle opere: dalle Toccate alle Passioni, dalle Cantate al Clavicembalo, dalle Trio-Sonate all'Offerta Musicale, dall'opera organistica all'Arte della Fuga. Tutte le sue opere, dalle prime alle ultime, sembrano coesistere. Dentro la vasta e granitica organicità sintattica dell'opera bachiana agisce senza sosta un intreccio dialettico di rapporti, un'armonia di conflitti, un guardarsi da fuori e da dentro, un comporre il comporre e un trascendere ogni idea di stile (concetto peraltro inesistente in quell'epoca). E' per questo che le analisi scolastiche dell'armonia, della melodia, della polifonia, della metrica, della retorica e delle forme bachiane non approdano a nulla di significativo quando sono valutate separatamente. Le stesse tecniche vocali vanno osservate nella prospettiva barocca delle tecniche strumentali, ma l'apparato strumentale e le concezioni strumentali dell'epoca, con le loro tecniche specifiche, vanno a loro volta osservate anche alla luce di una meta-strumentalità ideale e universale. Così come le forme sacre vanno osservate alla luce delle forme profane (le cantate sembrano spesso animate da una drammaturgia "operistica"), la religiosità di Bach deve diventare anche un terreno d'analisi della sua laicità. La stessa tradizione tedesca in Bach deve essere osservata anche alla luce delle tradizioni e degli eventi musicali italiani e francesi: Vivaldi, Pergolesi, Couperin, Rameau. La musica di Bach - così poco viaggiatore - si nutre della conoscenza di tutta la musica europea. La trascrizione diventa funzione della creazione, l'arcaismo diventa funzione dell'evoluzione e della sintesi e il rigore funzione della libertà. Non solo. Il contrappunto di Bach è anche una meditazione sulla pluralità del mondo: è uno sguardo che sembra penetrare profondamente e trascendere il passato e il futuro. Ed è anche per questo che ancora oggi Bach vive dentro di noi in tutta la sua vastità e con tutti i suoi poteri, dicevo, di autoriflessione: come quel profondo lago di un racconto indiano, che si mette in cerca delle sue stesse sorgenti lontane. Lontane, vorrei aggiungere, anche nel tempo, passato e futuro.

Luciano Berio (2001)

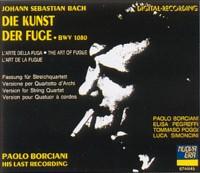

All'Arte della Fuga, monumentale testimonianza di scienza musicale, J.S. Bach lavorò per tutto l'ultimo decennio della sua vita, dal 1740 - anno a cui risalgono i primi quattro brani - al 1749, quando vennero apprestati per la stampa i primi undici numeri dell'opera, fino all'ultimo anno di vita. L'Arte della Fuga presenta 18 Contrappunti o Canoni o Fughe, chiudendosi su una Fuga a tre soggetti rimasta incompiuta; tutti circondati dallo steso enigma interpretativo. La classificazione delle Fughe varia a seconda degli storici e per il progetto "L'Arte della Fuga" abbiamo tenuto conto della classificazione dell'edizione Bärenreiter (1956) curata da Hermann Diener, che conta 18 Contrappunti, cui seguono il Corale "Vor deinen Thron tret ich heirmit" (Dinanzi al tuo trono mi presento) e l'Appendice n° 19 "Fuga a specchio" sul tema variato e sul suo inverso per due pianoforti (variante al n°13).

L'organizzazione musicale è assolutamente artificiosa: la natura di questa musica "assoluta" è schiva da tentazioni profane, ascetica, quasi impossibile. Nella prima edizione dell'Arte della Fuga, uscita a Lipsia all'inizio del 1751 a cura di Carl Philipp Emanuel Bach, l'incompiuta Fuga a 3 soggetti era seguita dal corale "Vor deinen Thron tret ich hiermit", ultima pagina di Bach, che l'autore ormai cieco e allo stremo delle forze aveva dettato sul letto di morte al genero Johann Christoph Altinkol. Spoglia di ornamenti, come tutta l'Arte della Fuga, priva di drammaticità, questa pagina ci stupisce e rapisce ugualmente, allo stesso modo di quella stupefacente architettura contrappuntistica che l'aveva preceduta.

Questo lavoro sembra essere il seguito de L'Offerta musicale, che Bach ha appena finito di scrivere. Anche in questo caso c'è una serie di variazioni contrappuntistiche tutte basate sullo stesso tema e sulla medesima tonalità, ma se nell'Offerta musicale dominava l'idea di canone, in questa composizione vengono analizzate tutte le possibilità di scrittura della Fuga. L'Arte della Fuga doveva ricoprire, allo stesso modo dell'Offerta musicale e delle Variazioni canoniche, la funzione di "comunicazione scientifica" per la Società di Mizler. E' possibile che il progetto iniziale di Bach comprendesse ventiquattro Fughe, ovvero sei gruppi di quattro, ognuno dei quali contenesse due volte due Fughe costruite su soggetto esposto sotto un doppio aspetto, rectus e inversus. L'Arte della Fuga è costruita su di un tema sviluppato in quattro battute in re minore. La Fuga XII ad esempio è a "specchio": il rectus è una variante ritmica del tema principale, mentre l'inversus è l'immagine rovesciata della Fuga precedente. Il principio della Fuga è relativamente semplice: un motivo melodico o soggetto, esposto da una delle voci (discantus, altus, tenor o bassus) è ripreso, "imitato" dalle altre. Questo motivo imitato può essere identico al modello, oppure più alto o più basso, più lento o più veloce, e così via. Le combinazioni sono infinite. A seconda della complessità della Fuga possono esserci due, tre o quattro soggetti. Nell'Arte della Fuga il tema è esposto e capovolto, le voci e i soggetti si moltiplicano, si rispondono all'infinito giungendo, appunto, sino alle famose Fughe XII e XIV nelle quali si riflettono come un raggio in uno specchio; Fughe doppie, triple, quadruple; canoni di tutti i tipi combinazioni e intrecci di soggetti e controsoggetti sotto tutte le possibili forme, costruiscono un'architettura le cui linee sembrano perdersi verso il cielo, in una spirale senza fine pur nel suo continuo rinnovarsi. Da ultimo la Fuga XVIII, la maestosa Fuga interrotta dall'avvicinarsi della morte. Come se si rendesse conto dell'irreparabile, Bach appone la sua firma. Il tema che appare nella musica (alla battuta 193) è composta dalle lettere del suo nome: B.A.C.H. (si bemolle, la, do, si bequadro), un doloroso cromatismo in progressione ascendente.

Una tradizione ben radicata sostiene che la frase che compare alla fine della Fuga XVIII incompiuta sia di mano di Philipp Emanuel: "Su questa Fuga, in cui il nome di Bach appare in controsoggetto è morto l'autore". In realtà Bach non è morto scrivendo questa Fuga. L'ha lasciata interrotta già molto malato, per una ragione che ignoriamo. La più plausibile pare essere che, essendo quasi totalmente cieco dalla fine del 1748, avrebbe considerato impossibile dettare ad altri la fine di un'opera così complessa. La Fuga incompiuta sarebbe stata nelle intenzioni di Bach la penultima del progetto, poiché l'ultima doveva essere una Fuga quadrupla.

Incerta è la destinazione strumentale dell'opera, che a motivo della sua scrittura a quattro parti (discantus, altus, tenor e bassus) pare concepita per organo. Bach infatti non ha indicato il mezzo esecutivo (tranne per due Fughe, destinate al Klavier, cioè a una imprecisata "tastiera"): orchestra, organo, complessi cameristici? Bach ha invece voluto sottolineare l'assolutezza, la spiritualità di quello che considera il suo supremo testamento spirituale, la risposta musicale al suo credo: il fine ultimo del basso continuo e dei Contrappunti, dei Canoni, delle Fughe e di tutta la musica è la gloria di Dio.

Il progetto "L'Arte della Fuga" nato dalla collaborazione tra il Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto "A. Belli" e alcuni conservatori musicali europei, è stato presentato a Bruxelles, alla Commissione Europea nel 1999 nell'ambito del Programma dell'Unione Europea "Azioni Sperimentali in vista del programma quadro europeo - Cultura 2000". Il progetto stabiliva che "in vista delle celebrazioni, nel 2000, del 250° anniversario della morte di J.S. Bach, fossero stanziate sovvenzioni volte al co-finanziamento di progetti che prevedessero la diffusione delle opere del grande musicista". Scelto tra oltre 70 progetti provenienti dalle massime istituzioni culturali internazionali, il progetto "L'Arte della Fuga" è stato riconosciuto Evento Speciale Europeo dell'Anno 2000.

Coordinato artisticamente da Luciano Berio e da Michelangelo Zurletti, direttore artistico del Teatro Lirico Sperimentale e per la parte tecnico operativa da Claudio Lepore, direttore organizzativo dell'Istituzione spoletina, il progetto si propone di "contribuire alla riscoperta in Italia e all'estero del repertorio bachiano e di stabilire un punto di contatto fra il repertorio del XVIII secolo e la musica contemporanea".

Il Progetto prevede che i diciotto Contrappunti dell'Arte della Fuga vengano trascritti con un organico cameristico variabile indicato da Luciano Berio, affidando il lavoro di trascrizione e rielaborazione ad alcuni dei più noti compositori contemporanei europei, oltre che a docenti ed allievi di composizione di cinque conservatori europei: Londra, L'Aia, Lione, Torino e Lipsia.

Dopo l'approvazione della Commissione Europea, il Teatro Lirico Sperimentale ha avviato la prima fase operativa del progetto con la sua presentazione, nel dicembre 1999, in una Conferenza Stampa svoltasi a Roma presso la sede della Stampa Estera alla presenza di Luciano Berio, dei rappresentanti dell'Istituzione e dei rappresentanti del Comune di Spoleto.

La seconda fase operativa si è svolta con il Convegno Internazionale di Studi "L'Arte della Fuga" di J.S. Bach, realizzato a Spoleto il 23 marzo 2000, presso la Sala Ermini del Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo. Al convegno hanno partecipato studiosi dell'opera bachiana di levatura internazionale quali Alberto Basso, Hans-Eberhard Dentler, Alexander Lonquich, Alessandro Zignani e Riccardo Risaliti. Il volume degli atti del convegno è stato pubblicato dal Teatro Lirico Sperimentale nel febbraio 2001.

La terza fase ha riguardato la vera e propria trascrizione dei diciotto Contrappunti secondo la numerazione dell'edizione critica Bärenreiter (Johann Sebastian Bach, Die Kunst der Fuge, BWV 1080, a c. di H. Diener, Kassel 1956) con differenti organici strumentali, dai più tradizionali strumenti dell'orchestra classica, alla chitarra, al mandolino, alle voci e agli strumenti elettroacustici.

I Contrappunti I-XVII sono stati affidati a compositori quali: Louis Andriessen, Luis De Pablo, Aldo Clementi, Betsy Jolas, Fabio Vacchi, Fabio Nieder, Michele Tadini; ad allievi e docenti dei conservatori europei prescelti, quali: Christian Kram e Christoph Göbel, allievi della "Hochschule für Musik und Theater" di Lipsia; Diderik Wagenaar e Adam Falkiewicz, rispettivamente docente e allievo del "Koninklijk Conservatorium" de L'Aia; Chrostopher Branch, Nathan Williamson, Adam Melvin allievi e Andrew Schultz, docente della "Guildhall School of Music & Drama" di Londra; gli studenti Marcella Tessarin, Corrado Margutti, Andrea Ferrero Merlino e il docente Gilberto Bosco del Conservatorio "Giuseppe Verdi" di Torino; gli studenti Arnold Bretagne, Arhaud Boukhitine e il docente Lois Mallié. Luciano Berio ha riservato per sé l'incompiuto Contrapunctus XVIII.

L'organico orchestrale che eseguirà l'integrale dei diciotto Contrappunti, costitutosi con la sigla O.E.T.Li.S. (Orchestra Europea del Teatro Lirico Sperimentale), sarà composto da giovani strumentisti provenienti dai Conservatori europei che hanno partecipato al progetto. Il Centro Culturale Tempo Reale di Firenze curerà e realizzerà le parti destinate ai live-electronics.

Ai due concerti inaugurali in prima mondiale al Teatro Caio Melisso di Spoleto, seguiranno altre esecuzioni a L'Aia, Londra, Lione, sedi delle scuole musicali partecipanti.

L'ARTE DELLA FUGA

- Contrapunctus I - Louis Andriessen

- Contrapunctus II - Luis De Pablo - Bach 1626

- Contrapunctus III - Christian FP Kram

- Contrapunctus IV - Betsy Jolas

- Contrapunctus V - Fabio Vacchi

- Contrapunctus VI - Diderik Wagenaar - Halo

- Contrapunctus VII - Adam Falkiewicz

- Contrapunctus VIII - Christopher Branch, Nathan Williamson, Adam Melvin

- Contrapunctus IX - Andrew Schultz - Ash Fire

- Contrapunctus X - Aldo Clementi

- Contrapunctus XI - Marcella Tessarin, Corrado Margutti, Andrea Ferrero Merlino

- Contrapunctus XII - Rectus - Arhaud Boukhitine

- Contrapunctus XII - Inversus - Arnold Bretagne

- Contrapunctus XIII - Rectus/Inversus - Loic Mallié

- Contrapunctus XIV - Fabio Nieder - Das ewig Liecht

- Contrapunctus XV - Christoph Göbel

- Contrapunctus XVI - Gilberto Bosco

- Contrapunctus XVII - Michele Tadini - O Lamm Gottes unschuldig

- Contrapunctus XVIII - Luciano Berio - A Giuseppe Sinopoli, in memoriam

Esecuzioni:

- Spoleto - Teatro Caio Melisso - Prima assoluta - 31/5 - 1/6/2001

- Lyon - 4/6/2001

- Den Haag - 6/6/2001

- London - 8/6/2001